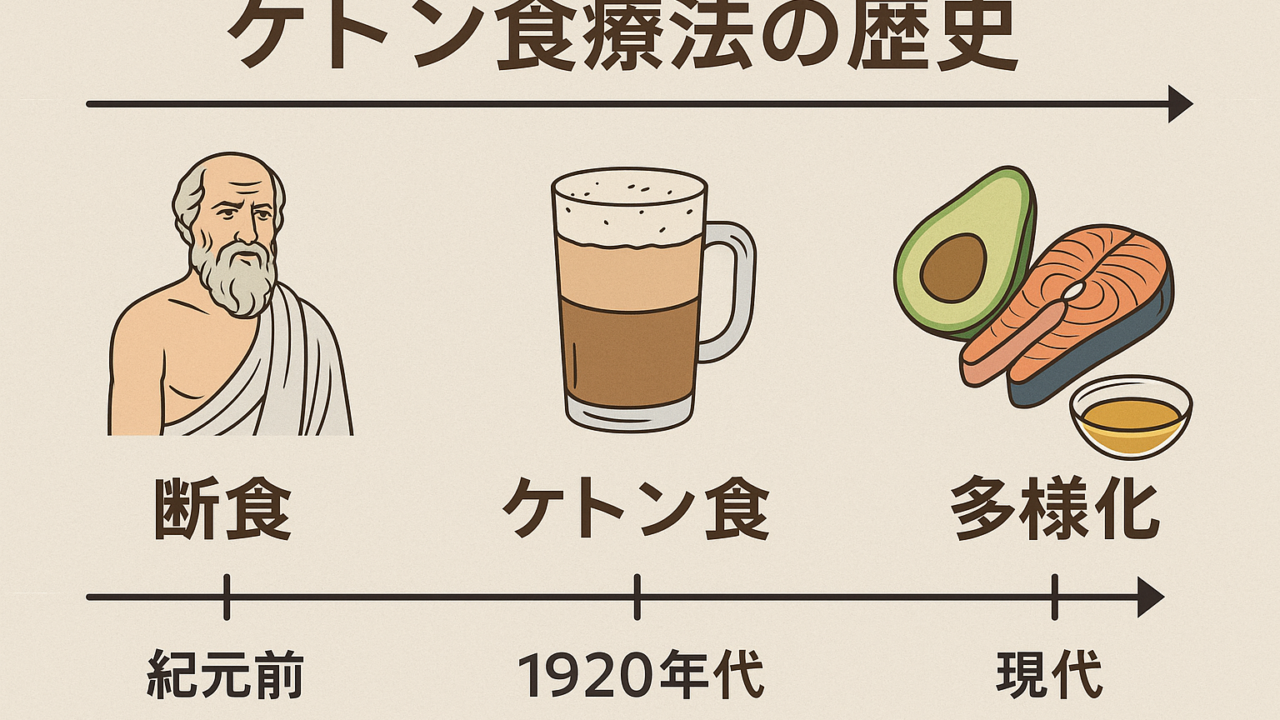

ケトン食療法(ketogenic diet, KD)は、今日では薬剤抵抗性てんかんを中心に世界中で広く使われています。しかしそのルーツは、はるか古代にまでさかのぼります。人類は数千年にわたり「食」と「脳」の関係を直感的に理解し、断食や食事制限が病気、とりわけてんかん発作を軽減することを経験的に知っていました。ここでは、紀元前から現代に至るまでのケトン食療法の歴史をたどります。

Contents

紀元前から近代にかけて:断食療法の起源

紀元前500年頃、ヒポクラテス文書には「断食が発作に有効である」との記載が見られます。さらに聖書にも、断食を通じて「悪霊」とみなされた発作が癒やされた記述が残されています(Wheless, 2008)。このように古代社会では、宗教的・経験的に断食と発作抑制が結びつけられていました。

近代に入ると、1911年にフランスの医師GuelpaとMarieが、20人のてんかん患者に断食を行い、発作が軽減することを報告しました。さらに米国では、医師Conklinが断食を治療法として体系化し、長期間にわたり患者を管理しました。彼の方法は当時大きな注目を集め、てんかん研究者に新たな視点を提供しました。

1920年代:ケトン食の誕生

断食が有効であることは知られていましたが、長期間続けることは現実的ではありませんでした。そこで1921年、Mayo ClinicのRussel Wilderが「断食による代謝状態を食事で再現する」という画期的な発想を提唱しました。これが「ketogenic diet」という名前の誕生です(Wheless, 2008)。

Wilderは、糖質を極端に制限し、脂肪を主体とする食事で体内にケトン体を産生させることにより、断食と同じ効果を持続させられると考えました。その後、Petermanが食事設計を体系化し、現在のKDの基本形である「1日体重1kgあたり1gのタンパク質、10〜15gの炭水化物、残りを脂肪で補う」という栄養バランスを確立しました。1920〜30年代には小児てんかんの標準治療として急速に普及し、教科書にも必ず記載されるほどになりました(Kossoff et al., 2018)。

1940〜1980年代:薬物療法の時代と衰退

1938年にフェニトインが発見され、以降も多くの抗てんかん薬が登場すると、食事療法は次第に忘れられていきます。薬の方が「簡便で効果的」と考えられたからです。さらに1970年代にはバルプロ酸が登場し、Lennox-Gastaut症候群を含む多くの難治性てんかんに使用可能となったことで、ケトン食は一部の施設を除きほとんど姿を消しました(Wheless, 2008)。

この時期、HuttenlocherがMCT(中鎖脂肪酸)を導入した「MCTオイル食」を提案し、食事制限の厳しさを緩和しましたが、それでも薬物療法の波には抗えませんでした。結果として専門知識を持つ栄養士も減少し、正しく運用されないまま「効果が乏しい治療」と誤解されるようになりました。

1990年代:再興のきっかけ

状況が一変したのは1990年代です。米国で、薬剤抵抗性てんかんに苦しむ幼児CharlieがJohns Hopkins病院でケトン食を導入し、劇的に発作が消失しました。その成功体験を背景に、家族が「Charlie Foundation」を設立し、テレビ番組や映画(『First Do No Harm』)で全国的に紹介されました。この社会的インパクトは大きく、再びケトン食への関心が高まりました。

同時に、多施設共同研究やガイドライン整備が進み、科学的な有効性が改めて証明されました(Kossoff et al., 2018)。PubMedにおける関連論文数は2000年以降急増し、臨床と研究の両輪で「再生の時代」が始まりました。

現代と未来

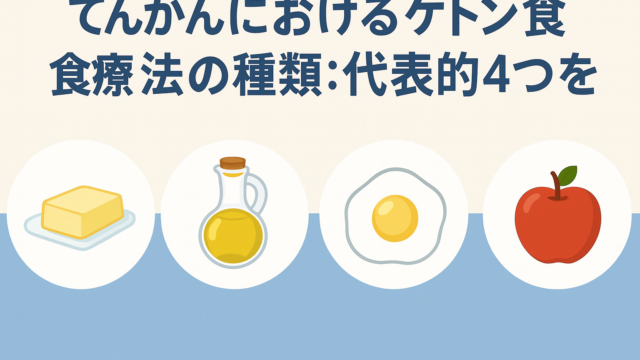

現在では「古典的ケトン食」に加え、改良型アトキンス食(MAD)、MCT食、低GI食など、柔軟なバリエーションが存在します。対象年齢も小児に限らず成人まで拡大し、さらにアルツハイマー病、がん、精神疾患などへの応用も模索されています(Zhu et al., 2022)。

また近年は、腸内細菌叢やエピジェネティクスを介したメカニズムの研究も進んでおり、単なる「てんかん治療食」を超えて「代謝調整療法」としての可能性が広がっています (Chianese et al., 2018)。

まとめ

ケトン食療法は、紀元前の断食療法に端を発し、1920年代に近代医学として体系化され、一度は薬物療法の進歩によって忘れられました。しかし1990年代に再興し、今や多様な疾患に応用される研究が進むまでになっています。人類が古代から培ってきた「断食と脳代謝の知恵」は、100年の医学研究を経て、現代の個別化医療にも通じる治療戦略へと発展しているのです。

参考文献

-

Wheless, J.W. (2008) ‘History of the ketogenic diet’, Epilepsia, 49(Suppl 8), pp. 3–5. doi:10.1111/j.1528-1167.2008.01821.x .

-

Kossoff, E.H., Zupec-Kania, B.A., Auvin, S. et al. (2018) ‘Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy’, Epilepsia Open, 3(2), pp. 175–192. doi:10.1002/epi4.12225

-

Zhu, H., Bi, D., Zhang, Y. et al. (2022) ‘Ketogenic diet for human diseases: mechanisms and clinical implementations’, Signal Transduction and Targeted Therapy, 7, 11. doi:10.1038/s41392-021-00831-w

-

Chianese, R., Coccurello, R., Viggiano, A. et al. (2018) ‘Impact of dietary fats on brain functions’, Current Neuropharmacology, 16(7), pp. 1059–1085. doi:10.2174/1570159X15666171017102547