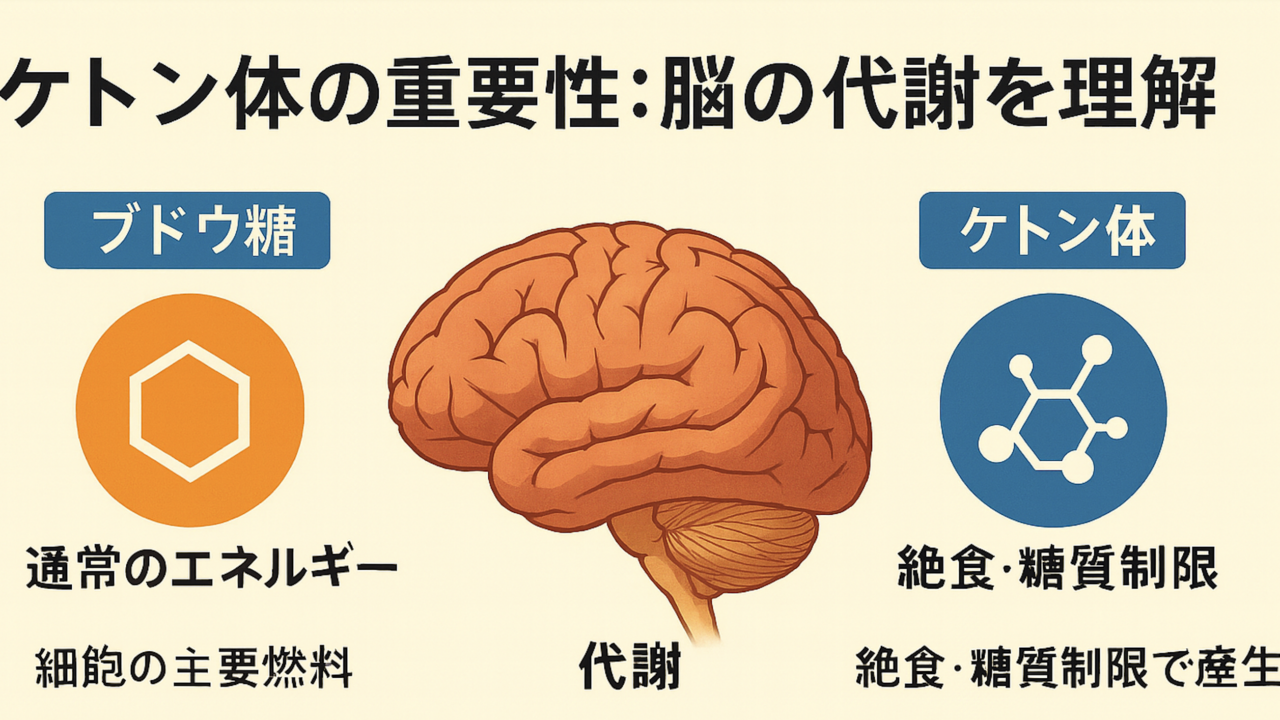

― 脳が糖とケトン体をどのように代謝するか

私たちの脳は、体重のわずか2%程度しか占めないにもかかわらず、全エネルギー消費の約20%を担う「エネルギー大食い臓器」です。通常、脳の主な燃料はブドウ糖(グルコース)ですが、絶食や糖質制限の状態では、ケトン体が重要な代替エネルギー源となります。この柔軟な代謝システムは進化の過程で獲得され、飢餓や病気のときにも脳の機能を維持できる仕組みと考えられています。

ブドウ糖:脳の通常のエネルギー源

ブドウ糖は脳細胞の主要燃料であり、シナプス活動や神経伝達物質の合成に不可欠です。しかし、糖尿病やインスリン抵抗性などの代謝異常では脳の糖利用効率が低下し、認知症リスクや気分障害に関連することが報告されています(Ekstrand et al., 2020 リンク)。

特にアルツハイマー病では、PET研究により脳の糖取り込みが早期から低下していることが知られています。この「ブレイン・エナジー・クライシス」が、神経細胞の萎縮や認知機能低下に関わると考えられています。

ケトン体:代替エネルギーとしての役割

絶食、糖質制限、ケトジェニックダイエットの際、肝臓で脂肪酸からβ-ヒドロキシ酪酸やアセト酢酸といったケトン体が産生されます。ケトン体は血液脳関門を通過し、神経細胞に取り込まれてATP産生に寄与します。さらに、ブドウ糖に比べて酸化ストレスを軽減し、神経保護作用をもつことが示されています(Zhu et al., 2022 リンク)。

またケトン体は、シグナル分子としても働きます。β-ヒドロキシ酪酸はヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)を阻害し、抗酸化や抗炎症に関わる遺伝子発現を調整します。この作用は、単なる「燃料」以上の意味を持ち、神経疾患や老化制御の観点からも注目されています。

臨床応用:てんかんから認知症まで

-

てんかん治療

薬剤抵抗性てんかんに対してケトジェニックダイエットは有効で、特に小児で確立した治療法です。近年は成人への応用も進んでおり、修正版(修正アトキンス食や低GI食)も登場しています(Kossoff et al., 2018 リンク)。 -

認知症予防

MCT(中鎖脂肪酸)を利用したケトン体補給は、軽度認知障害やアルツハイマー病患者の認知機能改善を示す臨床研究が報告されています(Zhu et al., 2022 リンク)。 -

精神・代謝疾患

糖代謝異常に伴うエネルギー不足を補い、抑うつ症状やインスリン抵抗性の改善にも寄与する可能性があります(Gómez-Pinilla, 2008 リンク)。

さらに、がんや神経変性疾患(パーキンソン病、ALSなど)における研究も進んでおり、ケトン体の持つ代謝・抗炎症・エピジェネティック作用が治療戦略の一部として期待されています。

糖とケトン体の使い分け:柔軟な脳代謝

脳は通常ブドウ糖を優先的に使いますが、エネルギー供給が不足するとケトン体を積極的に利用します。この「二刀流」の代謝システムは、飢餓や疾患に対する脳の生存戦略です。

興味深いことに、ケトジェニックダイエット中の腸内細菌叢の変化が抗てんかん効果に寄与することも報告されており、食事による代謝制御が「脳―腸―腸内細菌」ネットワークに波及することが明らかになってきました(Zhu et al., 2022 リンク)。

まとめ

-

ブドウ糖は脳の基本燃料、ケトン体は代替燃料かつ神経保護作用を持つ。

-

ケトジェニックダイエットやMCT補給は、てんかん・認知症・代謝異常に応用可能。

-

糖とケトン体の柔軟な代謝利用が、脳の健康維持と疾患予防の鍵となる。

-

腸内細菌やエピジェネティクスなど新しい観点からの研究が進み、臨床応用の幅が広がっている。

参考文献

-

Ekstrand B, et al. Brain foods – the role of diet in brain performance and health. Nutrition Reviews, 2020. リンク

-

Gómez-Pinilla F. Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nature Reviews Neuroscience, 2008. リンク

-

Kossoff EH, et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy. Epilepsia Open, 2018. リンク

-

Zhu H, et al. Ketogenic diet for human diseases: mechanisms and clinical implementations. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2022. リンク