USMLEの勉強を始めてしばらくすると「果たして今のままで大丈夫なのか?」と疑問や不安が生じると思います.

STEP1の時もそうでしたし,現在もその思いが時々生じ,自問自答しながら取り組んでいます.仕事,家庭の事情があって中々進まなかったり,点数が悪いと,その思いは強くなってしまいます.

そのような方に,私のn=1の意見ですが,勉強3ヶ月目で分かった勉強法,弱点,対策が役に立てば幸いです.

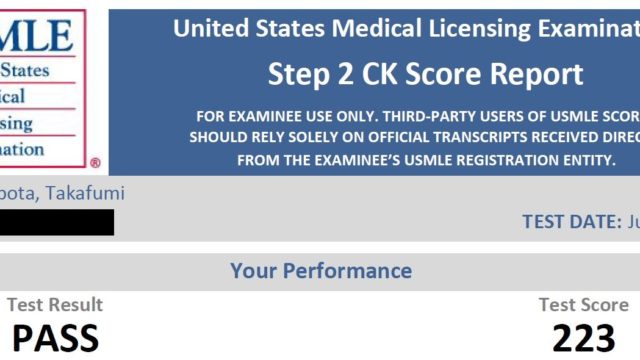

*この記事は受験前に書いたので古い情報が含まれます。受験後の振り返った内容を早く知りたい方は下記の記事を先に読んで頂ければ幸いです。

勉強法

全体の勉強方法

全体の流れ

Oniline Med Ed (OME)→UWORLD→ANKIの流れで行なっています.なぜなら,OMEで基礎知識をつけ,UWORLDで演習し,ANKIの反復練習で知識を定着させるからです.例えば,皮膚科の講義を聞き,皮膚疾患の問題を解き,間違った点や知らなかった点をANKIに保存して毎日反復練習しています.

途中での変更点

当初の勉強計画の変更点としては,苦手分野だけでなく全ての分野でOMEを視聴することにしたことです.理由として,自分が苦手だと思っていなかった分野も点数が悪いことがあり,基礎知識が足りなかったり,日本とアメリカで診療内容が異なっていたりするからです.例えば,食道静脈瘤による上部消化管出血の対応で,アメリカであれば直ぐにオクトレオチドをIVするなど,日本ではあまりやられていないこともあります.

Online Med Ed

OMEとは

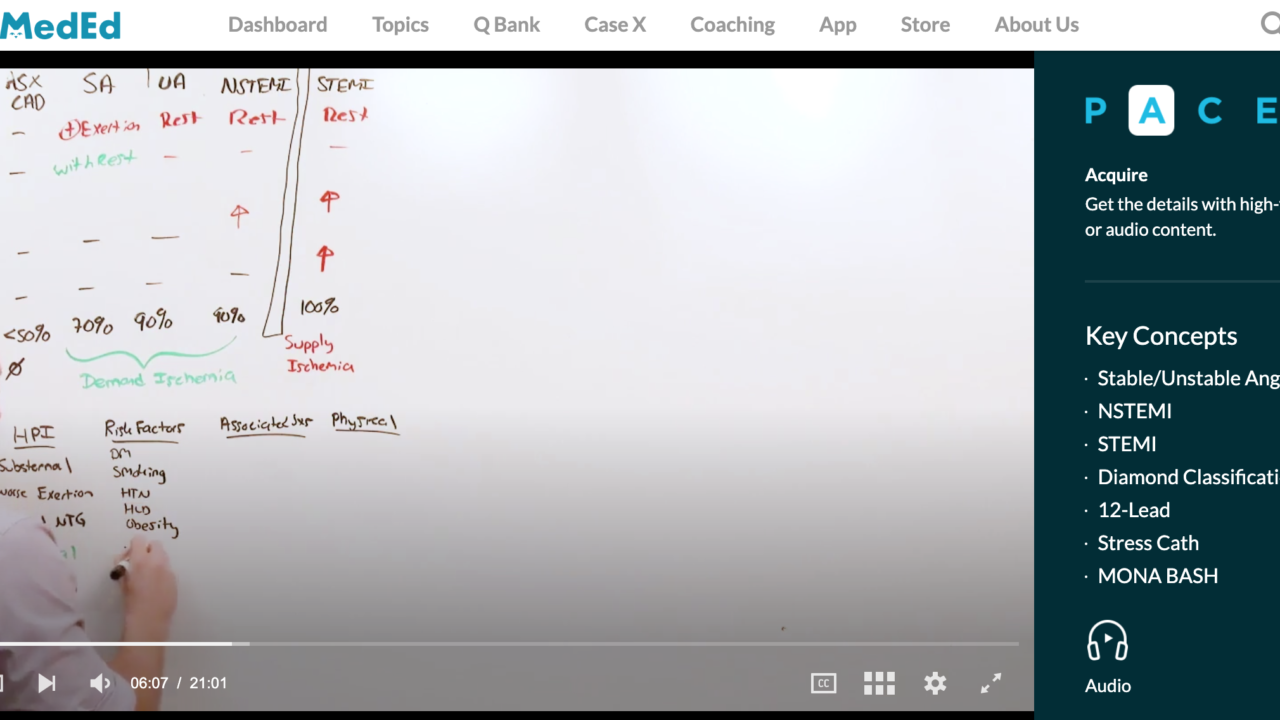

Dr.Wiliamという総合内科の先生が,USMLE STEP2 CKに準じたHigh Yeildの内容を講義してくれる動画サイトです.アメリカの医学生の間では広く使われています.なぜなら,無料でHigh Yeildの内容をコンパクトに教えてくれるからです.例えると,少し時間の短い三苫先生や孝志郎先生の無料動画サイトという感じです.

OMEの内容

臓器別の項目に分かれ,その中で疾患や症候別に分かれています.例えば,循環器の中に10講義が含まれています.

OMEの受講にかかる時間

1講義当たりの平均時間は10~20分です.例えば,私の1時間当たりの受講数は,ノートを取って一時停止や巻き戻しをしているため,2~3講義になります.ノートを取らずにザーッと見るだけなら,もっと視聴できるかもしれません.

UWORLD

UWORLDの使用方法

Medicineの分野別から取り組んでいます.先ずは体系的に学び,OMEに準拠させたいからです.例えば,感染症,循環器,皮膚科,というような感じで進めています.Medicineの後は,産婦人科,小児科,精神科のように進める予定です.

UWORLDの進捗状況

予定よりもかなり遅く,3ヶ月で20.4%でした.原因として,①予想が甘かったこと,②日々の臨床や留学の準備で思ったよりも時間を取られてしまったこと,③OMEの受講が増えたことが挙げられます.例えば,ある日は40題解く予定だったのが,10題で終わってしまったということがあります.

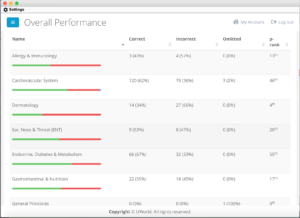

UWORLDのスコア

全体

平均には程遠い,全体の正答率は57.2%でした.問題毎で「まあ,こんなものか」と思う時もあれば,「なんでこんなに出来ないんだ」と結構落ち込むことがあります.しかし,後述する弱点を把握することで現実的になり,そして「まだまだ成長できるぞ」と希望を持てます.

分野での偏り

スコアでは,分野により極端な偏りがありました.原因は今までの知識と経験値の違いです.例えば,初期研修で多く経験した循環器や内分泌では平均程度か平均以上でしたが,ローテーションせず苦手としていた皮膚科は低かったです.感染症はかなり初期研修で経験したのですが,風土病やAIDSが弱くで低いスコアでした.

OMEを受講してから少し変化

知識・経験不足を補うためにOMEを受講して演習するようになってから,徐々にスコアが安定してきました.おそらく,基礎知識とアメリカの特有の疾患の知識が高まったからだと思います.

ANKI

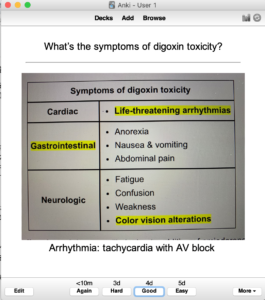

ANKIのカードの内容

UWORLDの間違った/曖昧な内容をカードにしています.なぜなら,OMEの内容も含めると膨大になるため,UWORLDに絞っています.しかし,UWORLDを解いてOMEの図が良かったなという時は,利用したりしています.

ANKIのカードの作り方

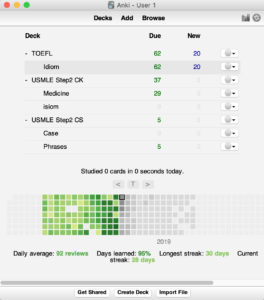

Deckはシンプルに

ANKIのDeckは安易に増やさずにシンプルにすることが大切です.理由として,分野が沢山あるのでその都度作ると膨大になってしまうからです.私はCKのDeckを作成し,その中にMedicine, idiomと分けています.今後は,Pediatrics, OBGYNを作成する予定です.

分野別はTagで分ける

消化器,循環器等の分野別はTagで分けています.例えば,Cardiology, Gastroenterologyというように分けています.

質問はシンプルに

基本的にシンプルな問題を作成しています.理由として,多くのカードを解くため,1つの問題にかける時間を出来るだけ少なくしたいからです.1つの問題に時間がかかると,カードが増えた際にその日の課題が終わらなくなってしまいます.例えば,「〇〇の症状は何か?」という感じです.

PCとiPhoneの二刀流

PCでUWORLDを解く際にPCとiPhoneのANKIを同時使用しています.なぜなら,PCでUWORLDの表や図をスクリーンショットできないからです.UWORLDの表や図を用いたい場合,iPhoneで写真を撮りカードに貼り付けます.PCの方がタイピングが早いため,PCで文章の問題を作成します.それぞれ出来上がったら,別々に同期させれば問題なく保存されます.

ANKIの復習法

隙間時間に利用

一日の中にANKI時間を設けずに隙間時間や夜に解いています.トイレ,1人の食事中,その他の暇なときに使用しています.以前は隙間時間についついスマートニュースというニュースアプリを見てしまいましたが,削除してANKIの時間にしています.カードが増えると,隙間時間だけでは解けなくなるため,夜の空いた時間に利用しています.

毎日の日課にする

必ず解き終えてから寝るようにしています.たまに解き終えられない時があると,翌日には翌日分が追加されて増量しています.雪だるま式に増えていくので,必ず解き終える習慣にしています.

弱点

知識・経験不足

スコアでは,分野により極端な偏りがありました.原因は今までの知識と経験値の違いです.例えば,初期研修で沢山経験した循環器や内分泌では平均か平均以上でしたが,ローテーションせず苦手としていた皮膚科は低かったです.苦手な科目はそもそもの知識や経験が不足しています.

アメリカ特有の疾患

感染症

AIDS, Histoplasma, Coccoid等のアメリカ特有の疾患では正答率が低かったです.原因として,自分の知識不足に加え,アメリカの医学生には比較的Commonで簡単な問題であることです.皆んなが解ける問題を解けないのは,大きな痛手となってしまいます.例えば,日本のアニサキスや川崎病なら解きやすいと近い感じかもしれません.

遺伝・免疫疾患

日本ではあまり診ない,Whipple病,Celiac病が良く出たりと遺伝・免疫疾患でも地域差があります.上記同様に正答率は高いため,間違えるとBehindになります.

英語表現

Buzz Wordの存在

特異度が高いWordを知っているかで正答率が変わります.例えば,Blue toeと言えば「脂肪塞栓」と鑑別診断できます.国家試験と同様に,「この言葉が来たらこの疾患ね」というWordが時々あります.これらは問題を通じてしか学べないと思います.

英語知識不足

Buzz wordではないにせよ,解剖や症候の医学用語不足で症候をしっかり把握できず,不正解することがあります.例えば,「Writhe」は「身悶える」という意味ですが,この単語をわからないことで患者の把握が弱まってしまいます.その他に,「presbycusis」は「老人性難聴」ですが,コレも知らないと解答を選べません.

今後の対策

基礎知識・アメリカ特有の疾患の対策

OME,UWORLD, ANKIの継続

基本的にOME→UWORLD→ANKIの流れを継続します.苦手分野だけでなく全ての分野でOMEを視聴する予定です.なぜなら,OMEで基礎知識をつけ,UWORLDで演習し,ANKIの反復練習で知識を定着する流れは非常に良いサイクルだからです.

弱点分野の補強;Secret,その他の教材

OMEで苦手だと感じたり,UWORLDで正答率が低い場合,弱点分野の補強する予定です.分からないことがあれば,教科書,Uptodate等の二次資料でも調べていますが,それを更に深めつつ,CK対策で良く使われるSecret,その他の教材での補強も検討しています.

英語表現の対策

UWORLDの中で分からずに解答の影響した表現をANKIで反復して対策する予定です.なぜなら,英語表現に特化した学習は時間もかかり非効率的で,演習の中でつまずいた表現の方が記憶に定着しやすいからです.

スケジュール

2019年1月に受験予定で予想のスピードよりも遅いため,現在のペースよりも解く問題数を増やさなければなりません.月300題とOME受講の流れで進める予定です.

Oniline Med Ed (OME)→UWORLD→ANKIの流れが確立しました.

正答率は平均以下で,基礎知識経験不足,アメリカの特有の疾患,英語表現が原因と考えられます.

全般的な知識の底上げと演習・復習を強化して対応していきます.